Un lithophone est une roche utilisée pour produire des sons.

Qu’en est-il du lithophone de la grotte des Fieux ?

La forme d’un discours transforme une hypothèse en fait établi.

En 1965, A. Glory est le premier à en parler. Il est affirmatif. Qui est à l’origine de cette interprétation ? A. Glory ou les découvreurs qui l’accompagnent ?

En 2010, M. Lorblanchet peut paraître fort prudent si on lit son texte en détail : il utilise parfois le conditionnel dans son discours … mais pas toujours.

Partout, l’appellation lithophone sera fermement affirmée au travers de titres et sous-titres. Écrits en gras, repris tel quels dans la littérature, présentés ainsi au grand public ; ils ont effacé tout point d’interrogation.

Ainsi, désormais, la présence d’un lithophone paléolithique dans la grotte des Fieux est devenue une vérité.

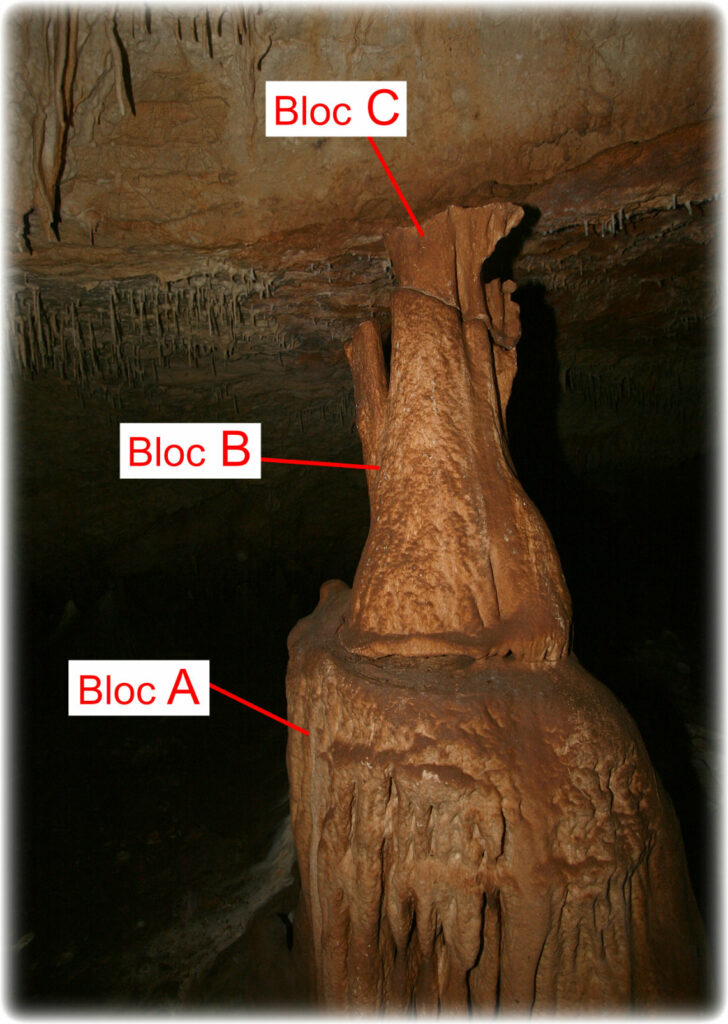

À droite : la colonne dite lithophone. À gauche : sa sœur jumelle. Leurs formations sont similaires et certainement synchrones : une base élargie, un gros mamelon stalagmitique, et un faisceau de stalactites parallèles qui ont fini par se souder entre elles jusqu’au contact avec la stalagmite. Toutes deux ont subi la même cassure princeps, désolidarisant le massif de la voûte. Mais la suite fût différente. Celle de gauche s’est presque re-solidarisée avec la voûte, avec de fines concrétions plus grises, dont certaines peuvent être récentes. Celle de droite a subi ces multiples bris et cassures qui interrogent.

La colonne, brisée en 3 blocs.

La séparation entre les blocs A et B présente au moins 3 cassures d’époques distinctes. L’étude de cette séparation complexe, qui a eu lieu en plusieurs phases, et qui est même peut-être toujours en cours, n’a jamais eu lieu. On identifie :

* 1 – Une cassure, peut-être la plus ancienne. Elle est caractérisée par l’existence d’un espace vide entre les deux blocs. Elle est naturelle.

* 2 – Une autre cassure, très ancienne, qui est le bris d’un fragment de plancher.

* 3 – Une cassure beaucoup plus récente, mais qui ne paraît pas moderne pour autant.

La seconde cassure est intrigante. Ce bris vertical a environ 25 cm de long et atteint 5 cm d’épaisseur. Le fragment de plancher stalagmitique brisé a disparu. Le haut de la cassure est teinté, les bords sont émoussés, comme ceux des proches gravures préhistoriques. Cette cassure ne paraît pas naturelle. Elle est antérieure à la découverte. Est-elle anthropique et paléolithique ?

Détails de la fissure et des légers déplacements qui l’affectent.

Cette fissure qui affecte tout le pourtour de la colonne révèle un déplacement latéral du bloc B de moins de 1 mm, associé à une ouverture verticale de l’ordre de 1 mm. Il n’y a pas de re-solidarisation apparente. Une forte pression pourrait-elle suffire à renverser le bloc B ? Cette cassure est beaucoup moins ancienne que celle qui a séparé les blocs B et C. Les arêtes n’en sont pas patinées. Elles ne sont pas vives pour autant. Cette cassure n’est pas moderne : aucun impact de teinte blanche ne l’affecte.

Quoiqu’il en soit, une hypothèse peut être exclue : non, le bloc B n’a pas été repositionné sur le bloc A dans les temps qui ont suivi la découverte de la grotte. Les impacts et ébréchures sur les arêtes de la fissure auraient été beaucoup plus nombreux.

Les impacts qui affectent les arêtes de la colonne. Ils sont très nombreux, d’apparences et d’origines diverses. Certaines zones blanches, sur lesquelles des éclats de calcite ont disparu, sont couvertes de pellicules argileuses, peut-être indurées. C’est un constat. Ancienneté et cause des impacts restent à argumenter.

Observations

* Existe-t-il des impacts de chocs, plus particulièrement sur ce bloc B, qui ne soient ni naturels, ni modernes ?

* Il est à craindre que, suite aux annonces d’identification en tant que lithophone, bien des gens, plus particulièrement dans les années 1960, se soient essayés à obtenir des sons en frappant la concrétion.

Autres types d’impacts blancs modernes qui ont martyrisé la colonne.

On trouve des griffures d’un animal de petite taille (moins de 1 cm d’écart entre chaque trace de griffe). Leur teinte et leur patine révèlent leur ancienneté ; ce qui accentue le caractère très moderne de tous les impacts à fond blanc. Les petits points gris (≈ 1/2 mm de diamètre) sont des pollutions organiques actuelles (Bactéries ? Lichens ?).

A. Glory, 1965

…, mais au centre de cette grande salle, un massif stalagmitique a attiré notre attention par des pendeloques brisées anciennement. Comme l’ouverture de la Grotte n’a été déverrouillée que le 1er novembre 1964, par MM. Bouchereau, Lesur, Perrier, en présence du propriétaire M. Caminade, et cela après des travaux de terrassement et de désobtruction qui durèrent presqu’un jour, on peut faire confiance à l’antiquité des bris qui remontent au Paléolithique ; aucun autre vestige plus récent n’a été trouvé dans le sol de la grotte.

Les cassures ont été recalcifiées, comme celles de la grotte de Cougnac et à Rocadour dans le Lot. Leurs extrémités résonnent encore aux coups de frappe, tout comme les autres pans cristallins voisins et complets qui émettent un son aux battements d’un percuteur.

Il s’agit d’un lithophone important par sa masse, dont la situation centrale devait jouer un rôle dans les cérémonies rituelles du Culte, car le massif voisin, excentrique, n’a pas été touché. Il départage la zone d’entrée, riche en peintures de mains et en gravures de bouquetins, de celle retirée vers le fond contenant uniquement les digitations peintes.

M. Lorblanchet, 2010

Au centre de la grande salle des Fieux, à 5 mètres au nord du bloc gravé, se dresse un pilier stalagmitique haut de 2,5 mètres, formé de la jonction d’une stalagmite arrondie et massive à la base et de draperies multiples à la partie supérieure. Des glissements naturels, notamment un tassement du sol, ont détaché le sommet du pilier de la voûte de la salle, ce qui a donné une sonorité exceptionnelle aux lames de calcite de la partie supérieure. Lorsqu’elles sont frappées avec une pierre, un bâton ou un os, elles émettent une variété de sons clairs et cristallins. Les paléolithiques ont effectivement utilisé cette concrétion comme lithophone. Les bords des draperies de calcite portent de multiples ébréchures dont la plupart ont été « cicatrisées » par une pellicule de calcite qui s’est déposée au cours du temps sur les cassures.

Il est impossible de dater exactement l’utilisation de ce lithophone. Les traces qu’il porte paraissent anciennes. Il a pu servir au cours de rites qui se sont déroulés dans la grotte autour des œuvres pariétales : la production de sons a pu accompagner l’apposition des mains et des doigts sur les parois de la cavité.

———————–

Somme toute, ces deux descriptions sont similaires. Aucune n’aborde l’état de la colonne, qui est pourtant porteur de toute son histoire, ancienne et actuelle.

Toutes deux révèlent que la colonne a été frappée pour sonder sa sonorité.

Toutes deux mettent en relation d’anciens bris de la colonne avec une production de sons en lien avec la réalisation des tracés pariétaux.

Conclusions

L’événement le plus ancien est la rupture entre le bloc B et le bloc C. C’est la rupture princeps, violente ; celle qu’on retrouve sur presque toutes les colonnes de la grotte. Elle est située parfois au cœur de la colonne, et parfois à la jonction entre la colonne et la voûte. Le second événement est le bris du fragment de plancher à la base du bloc B. Le troisième événement est la rupture entre la voûte et le bloc C. Une étude soignée du bloc permettrait de savoir si cette rupture est très ancienne, ou si elle est postérieure à la découverte et ainsi d’origine humaine. Le quatrième événement est la cassure entre les blocs A et B. Sans certitude, elle paraît moderne, anthropique, probablement causée par un choc violent ou un appui trop ferme sur la colonne. Les événements les plus récents sont les nombreux impacts de teinte blanche. Sont-ils tous postérieurs à la découverte ? Quoiqu’il en soit, leur présence, concentrée sur cette seule colonne, en fait effectivement un lithophone moderne.

Qui plus est

Au delà d’éventuels impacts anthropiques préhistoriques que nous devrions arriver à caractériser, le lien avec une intentionnalité musicale paléolithique ne dispose pas des bases qui pourraient lui accorder une rigueur scientifique minimale.

Conclusion subséquente

Une étude de la colonne (formation, évolution, inventaire méthodique des états de toute la surface, …) est nécessaire pour argumenter tout avis ferme concernant l’existence aux Fieux d’un lithophone paléolithique.

Conclusion plus générale

Le cas du lithophone de la grotte des Fieux est un bon exemple de faiblesses actuelles de la recherche dans les grottes ornées.

* Il touche aux finalités même de ces recherches qui restent encore très ciblées sur l’art plutôt que sur les modalités d’occupation d’un lieu de vie.

* Il révèle que cette recherche manque encore de rigueur dans la caractérisation des liens de cause à effet qui justifient bien des interprétations, et qu’elle est trop souvent génératrice de théories brillamment structurées sur des bases hélas trop fragiles.

* Il souligne l’absence de connaissances formalisées permettant d’identifier et de caractériser les impacts anthropiques sur les spéléothèmes, et de disposer de grilles de calage chronologique des événements qui produisent bris et déplacements de ces concrétions.

* Et pour couronner ces faiblesses, il rappelle combien les fréquentations actuelles des sites détruisent bien involontairement les sources potentielles du savoir. Elles surchargent le travail des chercheurs qui doivent tenter de trier les impacts anciens et les impacts récents. Pour conserver l’indispensable objet des recherches futures, il faut, dans ces grottes, ne plus toucher les parois … et ne plus marcher sur les sols.

Rédaction Y. Le Guillou

L’association « Préhistoire du Sud-Ouest » est entièrement

indépendante de la Mairie de Cabrerets. Nous remercions la commune, ses

élus, et la direction du centre du Pech Merle de leur soutien sans

faille.