Dans une grotte connue de longue date, déjà explorée en 1890 par E.-A. Martel, une impressionnante exploration de spéléologues, s’étendant sur des années, incluant d’importantes désobstructions, l’équipement et le franchissement de puits verticaux, des escalades et plongées, parfois dans des atmosphères très imprégnées de CO2, ont permis au Figeac Spéléo Club de découvrir en 2023 un gisement d’intérêt archéologique.

Les découvreurs du site archéologique, Guy Bariviera, Hubert Fabriol, Nadir Lasson, Hervé Lehoux, doivent pour partie cette découverte aux heures et années de travaux de beaucoup de leurs collègues spéléologues.

Il s’agit bien ici de découvreurs. Depuis l’affaire scabreuse de la grotte Chauvet, le terme d’inventeur est à proscrire. En effet, ce dernier réfère à des droits induits par un sens juridique bien éloigné du sens commun : Denis Papin a inventé la Machine à Vapeur, mais Christophe Colomb n’a pas inventé l’Amérique.

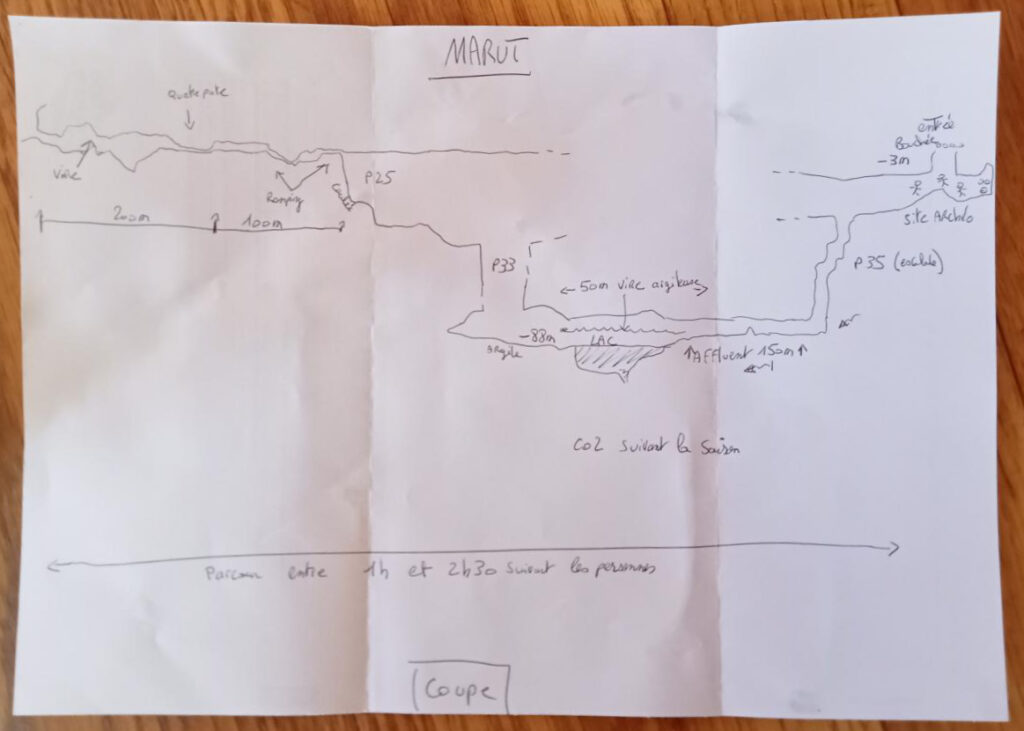

Vu en coupe du réseau. Croquis de terrain, réalisé par N. Lasson au sortir de la découverte. En haut à gauche : entrée du réseau. Les 200 premiers mètres sont connus depuis le 19ème siècle. En haut à droite le site sépulcral dont l’accès se faisait par un puits aujourd’hui obstrué.

L’accès actuel, long et très sportif, n’est pas l’accès préhistorique.

Au-dessus du sommet d’un impressionnant éboulis se trouve l’ouverture à l’origine de sa formation. La plupart du matériel archéologique est présent sur cet éboulis et sur ses pentes. Un effondrement d’un pan de l’éboulis est postérieur à l’activité sépulcrale ou a été involontairement produit par les circulations d’alors. Il offre une fenêtre sur le remplissage. On y remarque de très rares petits fragments (1 à 2 cm) osseux et quelques rares charbons et fragments de poterie. Ils ont pu percoler dans cet éboulis très aéré qui présente naturellement des vides, ou se déposer en surface de la coupe lors de l’effondrement.

Vue de dessous de l’étonnante structure qui ferme le sommet du puits d’environ 3 m de haut par lequel l’éboulis s’est lentement formé, puis les hommes sont entrés. Cette condamnation volontaire et définitive est probablement le fait de ceux qui ont utilisé la cavité à des fins funéraires. Ils ont introduit et agencé des blocs calcaires pour colmater l’ouverture. La partie visible de la dalle la plus importante a une longueur d’environ 1,5 m.

Un repérage à l’aide d’une balise a montré qu’en surface du causse, l’entrée colmatée se présentait sous la forme d’un gouffre de 2 m de profondeur pour au plus 5 m de diamètre.

Un anneau de bronze, deux vestiges de pièces en fer, quelques petits tessons de céramique peu parlants, un bois de cerf avec son(?) crâne, mais aussi une mandibule et un os long de cheval.

Et puis surtout : des os humains dont au moins une dizaine de crânes d’adultes, disséminés de façon étrange.

Toutes les pièces sont dans une situation chrono-stratigraphique équivalente.

Bois et boîte crânienne de cerf.

Un des crânes humains déposés au fond d’une galerie latérale.

Un anneau en bronze.

Une des deux pièces en fer. Élément de harnachement ?

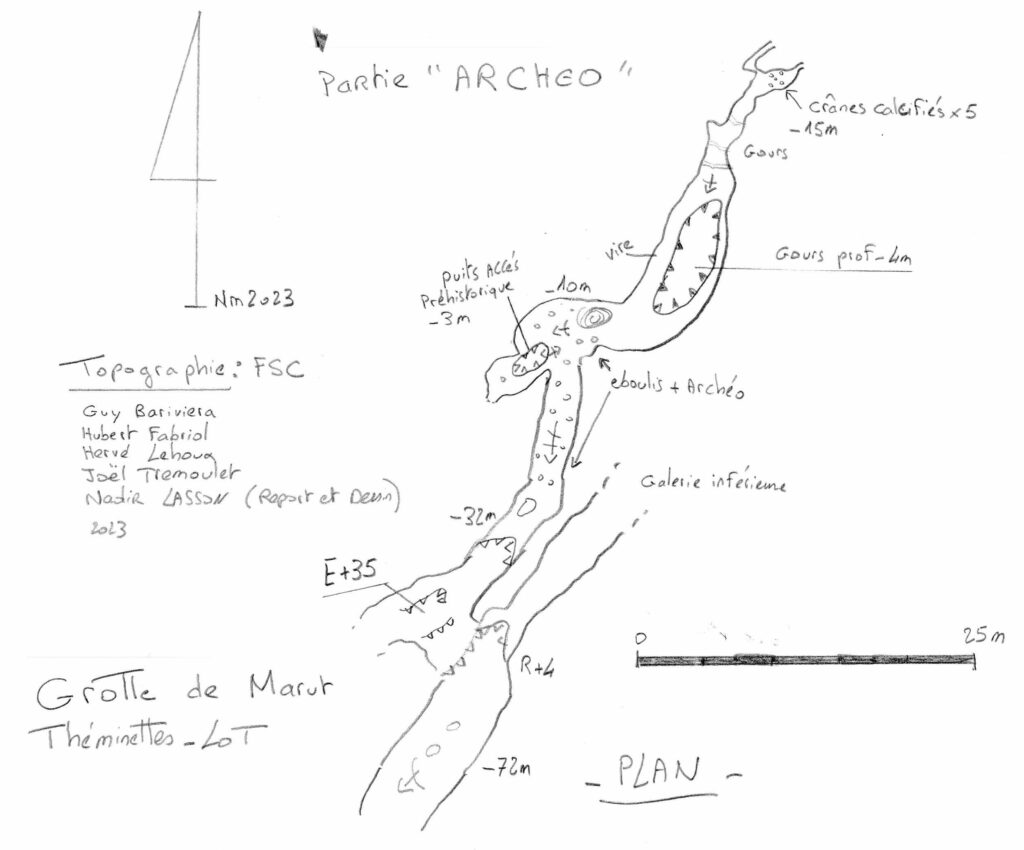

En haut à droite, la galerie dite latérale au fond de laquelle des crânes humains sont pris dans la calcite.

Au centre, le puits d’accès préhistorique et l’éboulis sur lequel les corps ont dû être déposés.

En bas, la galerie d’accès actuelle.

Croquis réalisé au sortir de la découverte.

Vestiges repérés sur l’éboulis

Les vestiges osseux humains apparaissent sur l’éboulis dans un état de désordre. Ils correspondent à toutes les parties du squelette (crânien, post-crânien y compris les petits os des extrémités). L’impression générale est celle de corps qui se seraient décomposés sur cet éboulis. Les os les plus petits se sont infiltrés à l’intérieur de l’éboulis, on en remarque entre des blocs. De nombreux sacrums sont préservés ; cela incite à penser qu’il s’agit bien de dépôts en surface d’éboulis, cet os spongieux étant fragile.

Les restes humains, en cours de décomposition ou à l’état de squelette, ont glissé naturellement vers le bas au fur et à mesure de la déstabilisation de l’éboulis.

Quelques « associations » de vertèbres lombaires, de fémur/tibia, de sacrum/coxal, suggèrent que des connexions étaient encore en place lors du glissement, mais de visu aucune connexion anatomique n’a pu être identifiée. Des déplacements, par des « fossoyeurs », de cadavres en cours de décomposition ont pu contribuer à la déstabilisation de l’éboulis et en conséquence à la dislocation des corps.

La partie haute de l’éboulis n’a pas pu être observée pour ne pas risquer de le déstabiliser. On ne sait donc pas si, à son sommet, les restes visibles d’un crâne sont associés ou non à un squelette en position primaire. Dans la mesure où les os crâniens sont désolidarisés au niveau des sutures, on peut penser que ce sujet est un jeune adulte.

Vestiges repérés dans la galerie latérale

Au fond du terminus actuel d’une galerie latérale, au moins cinq crânes gisent sur le sol. Ils émergent d’une nappe de calcite. L’hypothèse de dépôts anthropiques volontaires est à retenir car ces crânes sont réunis dans la partie haute d’un réduit ce qui exclut un apport naturel par gravité depuis l’éboulis.

Deux crânes apparaissent par leur face occipitale. Leur position permet de remarquer la surface importante occupée par des os wormiens sur les sutures lambdoïdes. Ces petits os de sutures, variations anatomiques liées à l’ostéogenèse, correspondent à des troubles d’ossification de la partie membraneuse. Un troisième crâne apparait par sa face supérieure, ses sutures sont bien visibles et ne présentent pas d’os wormiens. Un autre apparait par sa base laissant voir la face palatine du maxillaire fortement concrétionnée. Un cinquième repose vraisemblablement sur le pariétal droit. Aucun os, autre que crânien, n’est visible dans ce secteur. On ne peut exclure totalement la possibilité d’un recouvrement total d’autres os par la calcite, mais rien n’abonde dans ce sens.

Évaluation du nombre minimum d’individus (NMI), du sexe et de l’âge au décès

La présence d’une dizaine d’individus adultes est envisageable à partir des crânes apparents.

L’observation rapide des os coxaux les plus complets suggère que les deux sexes sont présents.

Tous les os observés ont une maturation achevée, les restes dentaires également. On ne remarque ni os long avec surface correspondant à un cartilage de croissance, ni point d’ossification secondaire libre ou en cours de synostose. Les restes humains actuellement visibles sont donc ceux d’adultes.

Pathologie

Le maxillaire de l’un des crânes situés au pied de l’éboulis présente des atteintes osseuses qui évoquent l’inflammation du parodonte de son vivant. La première molaire supérieure gauche de ce sujet a chuté ante-mortem comme le montre la complète résorption alvéolaire. Les autres molaires présentent une forte usure en biseau qui a mise à nu la dentine et qui permet d’associer ce crâne à la mandibule proche.

Taphonomie

Les fractures observées attestent d’événements qui ont eu lieu alors que ces os étaient dépourvus de leur trame protéïque, donc sur os « sec ». Les mouvements de l’éboulis, des impacts de blocs, et des piétinements éventuels ont pu provoquer ces fractures. Aucune fracture sur os « frais » n’a été relevée.

Modalités d’utilisation sépulcrale de la cavité

L’absence de fractures sur os frais n’abonde pas dans le sens de corps projetés depuis l’entrée du petit gouffre. Mais la faible hauteur de la verticale pourrait expliquer l’absence de ces fractures. Il y a au moins un dépôt au sommet de l’éboulis puisque quelques restes crâniens dont un occipital désolidarisé y sont visibles.

La présence des crânes dans la galerie latérale suggère un dépôt volontaire donc une forme de préservation des boîtes crâniennes. Ce « rangement » de crânes prouve que les « fossoyeurs » ont pénétré à l’intérieur de la cavité. La représentation des os du squelette apparaît comme assez complète.

C’est pourquoi l’hypothèse dominante est celle d’un dépôt primaire de cadavres et d’un regroupement de certains crânes après leur décomposition. Tous les crânes n’ont pas intégré la galerie latérale ; donc soit tous les cadavres n’étaient pas dans le même état de putréfaction lors du rangement, soit certains crânes seulement ont fait l’objet d’une attention particulière dont la raison nous reste inconnue (statut social ?).

Les corps n’ont vraisemblablement pas été tous déposés au même moment. Trois événements ont eu lieu à distance les uns des autres :

– un ou plusieurs dépôts des cadavres (Simultanés ? À différentes périodes en fonction des décès dans la communauté ?) ;

– un rangement de crânes dans la galerie latérale ;

– une condamnation de la cavité.

La période séparant ces événements peut être corrélée au temps de décomposition des cadavres, mais aussi aux pratiques funéraires d’une communauté dont nous savons qu’elle a utilisé la cavité à des fins sépulcrales.

Parce que des corps ont été déposés sur l’éboulis et que l’éboulis cesse de se former après le dépôt des corps, parce que le type de structure de condamnation est certainement associé à la clôture de l’activité sépulcrale et n’est pas connu après le 1er Âge du Fer :

– On peut considérer que l’utilisation de la cavité n’est pas postérieure à cette époque.

Parce que le niveau d’occupation paraît unique, et parce qu’il inclut du cheval et 2 pièces en fer :

– On peut considérer que ce niveau d’occupation n’est pas antérieur à l’Âge du Fer.

On est donc en présence d’une unique utilisation de la cavité, cette utilisation est sépulcrale, et elle date du 1er Âge du Fer.

Un seul indice oriente vers la présence d’occupations antérieures : Il y aurait une petite hache polie. Mais sa localisation, en surface de l’éboulis, l’associe étroitement au reste du matériel archéologique. De plus, l’appropriation postérieure de haches polies néolithiques, en tant qu’objets insolites, est connue. Sa présence en tant qu’objet d’accompagnement d’un défunt n’aurait rien d’étonnant dans ce contexte sépulcral.

Tout le matériel archéologique a été laissé sur place. Les objets situés sur le passage des spéléologues ont été regroupés en petits tas et signalés par de la rubalise.

Le Ministère de la Culture (DRAC/SRA Occitanie), informé dès la découverte, a effectué une visite d’expertise.

La protection est déjà assurée par la difficulté d’accès. Le déséquipement technique des puits et escalades assure une protection supplémentaire.

Désormais, le site archéologique est en quelque sorte « mis sous cloche » dans l’attente qu’un programme de recherche s’investisse dans ce domaine. Il faudra certainement attendre quelques décennies, peut-être quelques siècles, pour en savoir plus sur l’utilisation préhistorique de cette grotte.

Rédaction M. Escolà et Y. Le Guillou

L’association « Préhistoire du Sud-Ouest » est entièrement

indépendante de la Mairie de Cabrerets. Nous remercions la commune, ses

élus, et la direction du centre du Pech Merle de leur soutien sans

faille.