Bravo à tous ces organisateurs pour une journée réussie, tant sur le fond et la qualité des interventions, que pour le cadre et l’accueil.

Et remerciements à Catherine Roudet qui est clairement apparue comme la cheville ouvrière de la journée.

À midi, un plateau repas offert a nourri les participants qui s’étaient inscrits à l’avance. Et la configuration des lieux a permis de nombreuses discussions à bâtons rompus.

Bravo pour le principe de la journée thématique. Il y avait environ 200 personnes, donc tout autant de passionnés. Le choix du thème « Les grottes ornées » n’y est pas pour rien.

Conférence / présentation par Olivier HUARD et Catherine FERRIER

On a une présentation un peu réductrice de ce que serait un bas-relief comparé à un haut-relief. Et il a manqué l’explication de la différence retenue, dans le cas présent, entre le terme de gravure et celui de bas-relief. Cela aurait été adapté à la grotte de Commarque, En effet, il nous a été indiqué que la grotte contenait de nombreux bas-reliefs paléolithiques, mais qu’ils étaient mal identifiés, méconnus ou oubliés. Une raison majeure en serait leur « mise en concurrence » avec les magnifiques et très proches abris sculptés : le Cap-Blanc, encore en place, et Laussel, aujourd’hui naturellement démantelé.

On nous a fait part de la découverte d’objets fichés, sans toutefois préciser de quel type d’objets il s’agit, ainsi que des éléments permettant d’affirmer leur ancienneté.

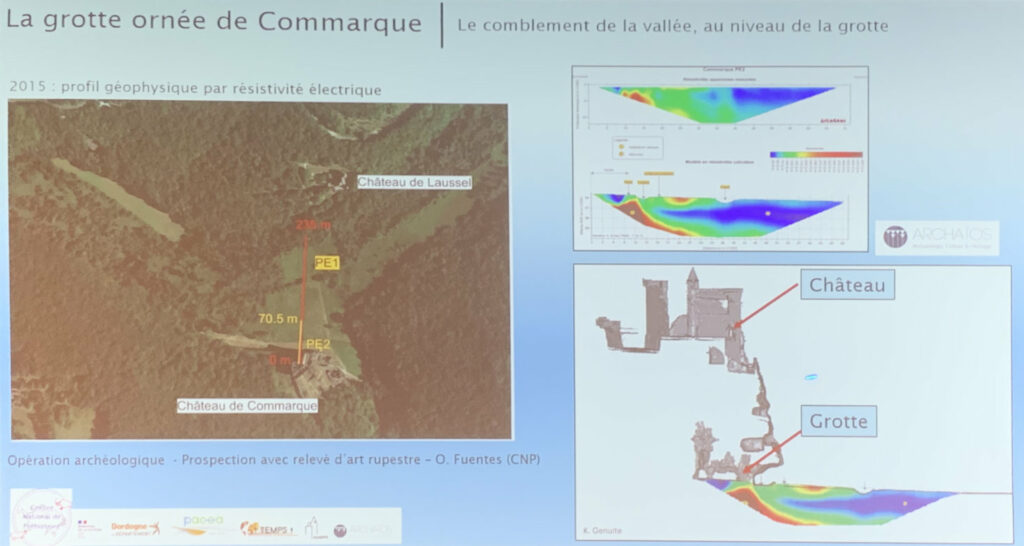

C. Ferrier nous a présenté les premiers résultats de ses recherches sur le comblement post glaciaire du vallon de la Beune : géomorphologie, mesures géophysiques, carottages. Et une conclusion intéressante : au Magdalénien, la grotte de Commarque n’était pas une cavité de fond de vallée, mais une ouverture sur une pente de coteau ou en falaise. Elle espère des financements, afin d’étendre ses constats à l’ensemble du vallon.

Sur et autour d’un cheval, situé en paroi droite, et proche de l’entrée, C. Ferrier nous a exposé l’étude, en chronologie fine, de l’évolution des états de surface des parois, incluant les œuvres.

Son travail semblait tenter d’intégrer des érosions, des changements de structure, concernant à la fois les parois, les incisions anthropiques paléolithiques et modernes, et des traces noires charbonneuses.

Pour cela elle établit des cartographies détaillées incluant plusieurs paramètres des états de surface présents.

Ce type d’étude en est à ses tout débuts. Pourtant il est essentiel.

C. Ferrier l’a impulsé à la grotte Chauvet, avec des résultats. Elle le poursuit ici, à la grotte de Commarque, et sur quelques autres sites.

Études indispensables pour la conservation

Conservation : ne pas confondre les causes et les mécanismes des dégradations.

50 ans durant, les recherches et interventions en matière de conservation des grottes ornées ont eu tendance à se focaliser sur une des causes majeures des dégradations potentielles : l’évolution du climat souterrain.

Elles en ont presque oublié (pas toujours : Lascaux a fait exception) l’étude des phénomènes physiques, chimiques, bio-chimiques qui affectent les surfaces des parois ornées.

On explique mal ce qui se passe au niveau de la paroi, à l’interface air/paroi, à l’interface air/peinture, à l’interface peinture/paroi.

Études utiles pour la recherche archéologique

Ce travail aide à « retrouver » les états des parois sur lesquelles l’Homme paléolithique a travaillé.

Il permet d’identifier des espaces où les dessins ont probablement disparu et ceux qui n’ont jamais été ornés.

Ces études devraient être assez systématiques, surtout dans des cavités, comme Commarque et bien d’autres, qui ont souffert des « outrages du temps ».

C. Ferrier n’est pas totalement isolée dans ce domaine de recherche fondamental. Quelques rares autres intervenants se sont investis. Mais leur nombre est loin d’être satisfaisant, voire même opérationnel. Les nouvelles générations de préhistoriens qui travaillent sur les grottes ornées ont pris acte de ce besoin. Les responsables des politiques de conservation commencent, semble-t-il, à en prendre acte.

N’a-t-on pas là le domaine de priorité où former des chercheurs, à la fois praticiens et théoriciens ?

Rédaction Y. Le Guillou

L’association « Préhistoire du Sud-Ouest » est entièrement indépendante de la Mairie de Cabrerets. Nous remercions la commune, ses élus, et la direction du centre du Pech Merle de leur soutien sans faille.