12 dolmens sont inventoriés par J. Clottes sur la commune de Miers. G. Maynard en mentionne 14.

La plus ancienne référence liant tumulus et dolmens avec le hameau de Barrières date de 1881. G. de Mortillet indique en légende d’un dessin d’épée : Tumulus des Barrières, à Miers (Lot).

L’actuelle nomenclature « Dolmen de Barrières » réservée à 3 dolmens numérotés de 1 à 3 est celle retenue par J. Clottes dans sa publication de 1977.

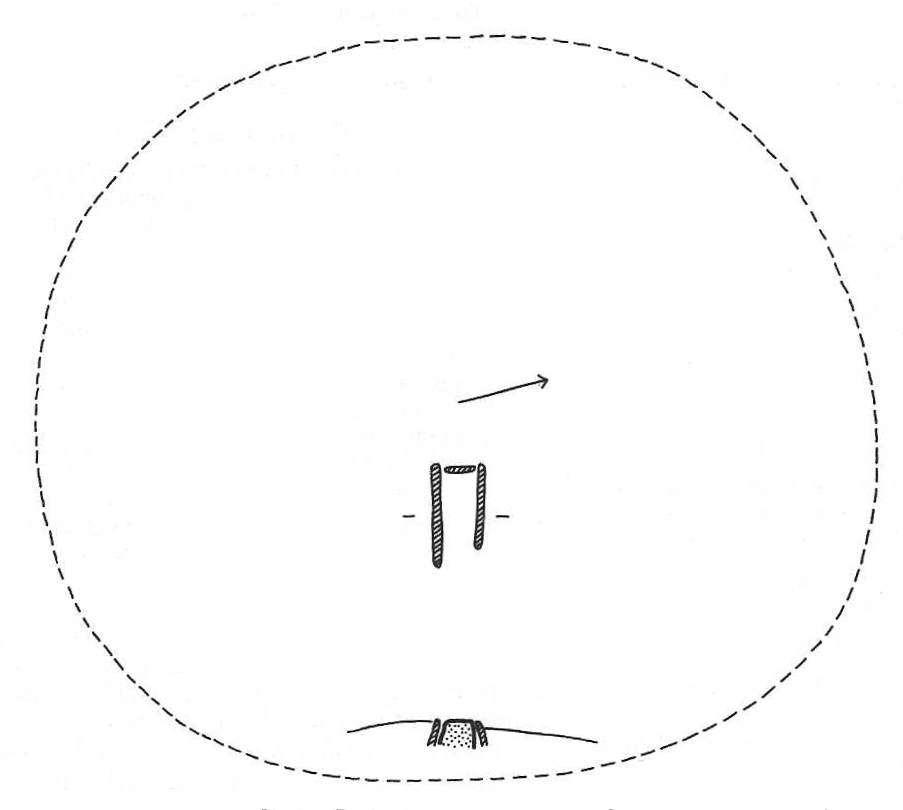

Relevés J. Clottes en 1967.

Description J. Clottes en 1967.

* Table : 3 m x 0,50 m x 2,60 m.

* Support droit : 2,60 m x 0,30 m x 1,15 m.

* Fond : 0,80 m x 0,15 m x 0,95 m.

* Chambre : 1,05 m

* Azimut : 150° (7/1967)

* Tumulus arrondi : 23 m : dolmen légèrement décentré vers l’est.

* Un tumulus-satellite à 50 m au nord-ouest. Un autre à 100 m au sud-ouest.

Observation :

* Le nom de « Peyro Levado » attribué à ce dolmen par J. Clottes est erroné.

Relevés J. Clottes en 1967.

Description J. Clottes en 1967.

* Support droit : 2,40 m x 0,20 m x 0,75 m.

* Support gauche : 3 m x 0,20 m x x 0,85 m.

* Fond : 1,20 m x 0,30 m x 1,40 m.

* Azimut : 104° (7/1967).

Description H. Derville et R. Pierron en 1947.

Le dolmen du village de Barrières se compose de deux supports fermant en angle de 70° ouvert à l’Est, dont les dimensions respectives sont : largeurs 2 m. 30 et 1 m. 30, épaisseurs 0 m.33 environ, hauteurs hors-sol 1 m. et 1 m. 40. Sur ces pieds-droits repose une table de 3 m. 10 de longueur, 2 m. 80 de largeur et 0 m. 45 d’épaisseur, légèrement inclinée face au Nord, de la différence de la hauteur des supports.

Observations :

* Ce texte nous apprend qu’en 1947, ce dolmen présentait déjà sa configuration actuelle.

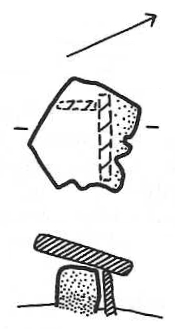

Relevés J. Clottes en 1968.

Description J. Clottes en 1968.

Dolmen à vestibule à peine marqué par 2 dallettes.

* Table (extrêmement bien taillée et parfaitement horizontale) : 5 m x 0,60 m x 2,90 m.

* Support droit : 3,50 m x 0,20 m x 1,55 m.

* Support gauche : 3 m x 0,30 m x x 1,55 m.

Fond : 1,15 m x 0,40 m x 1,50 m.

* Chambre : 1,50 m

* Azimut : 130° (8/1967)

* Tumulus arrondi : environ 25 m.

* Un tumulus-satellite a été bâti à quelques mètres à l’ouest et n’est reconnaissable qu’à un ensellement visible à 7 m derrière la chambre.

Description H. Derville et R. Pierron en 1947.

Le dolmen des Grillères est plus considérable. La table, en calcaire compact, a 5 m. de longueur, 2 m. 50 à 2 m. 80 de largeur et 0 m. 55 d’épaisseur. Son tumulus a 25 mètres de diamètre et 2 m. de hauteur. L’entrée est à l’Est. Il a été fouillé et vidé complètement à une époque, et dans des circonstances que nous ignorons, peut-être par MM. E. Rupin et E. Massénat lorsqu’ils firent leurs fouilles dans la région (Cf. A. Viré : Le Lot, Op. cit.)

Observations :

* Ce nom de « Grillères » n’a pu être rattaché à aucun toponyme.

* La description est tout à fait compatible avec ce dolmen.

* Ce dolmen se situe à proximité immédiate du lieu-dit cadastral Peyro Levado.

* L’hypothèse d’une intervention de E. Rupin et É. Massénat n’est pas étayée.

Référence A. de Bonstetten en 1865.

… ; dans un troisième, à Miers, appelé : Peyro levado et porté sur une légère éminence, on trouva une épée en bronze (pl. II, fig. 3), des fragments de poterie, des disques en os, percés dans le milieu et ayant formé collier et une petite pince en bronze de 0,10 cent. de long. Ce dolmen était en forme d’auge, sa hauteur d’environ 0,50 cent. ; le squelette se trouvait entouré de petites dalles et reposait sur un pavé de pierres. On découvrit un second squelette en dehors du dolmen, couché le long des supports. Communication de M. Lalé, de Miers, qui a exécuté cette fouille de concert avec feu M. Delpont en 1846.

Observations :

Quelle est la source de A. de Bonstetten ? A-t-il vu le site ?

* Le nom Peyro Levado invite à écarter Barrières 1 et à retenir Barrières 3.

* Le squelette couché le long des supports invite à écarter Barrières 1 car le comblement extérieur des supports semble ne jamais avoir été fouillé.

Référence : A. Calvet – Congrès Archéologique de France en 1865 (publié en 1866).

M. Calvet signale au Congrès les fouilles pratiquées sous un dolmen de la commune de Miers, canton de Gramat (Lot), par M. Lalé, en 1846.

L’état du dolmen révélait qu’il était demeuré intact jusqu’à ce jour. Il était situé, sur la lisière d’un petit bois, sur une légère éminence, évidemment factice ; la table et les supports ne paraissaient pas avoir jamais été recouverts, ni de terre, ni de rocailles : caractère, du reste, commun à plusieurs dolmens du Quercy. Dans l’intérieur du monument, on trouva une épée en bronze dont M. Calvet place le dessin sous les yeux de l’Assemblée. Cette arme est remarquable par son bel état de conservation. Le dolmen renfermait en outre des fragments de poterie, des disques en os percés par le milieu et ayant formé des colliers, et une petite pince en bronze de 0 m 10 c de longueur.

Observations :

* Sous un dolmen : il y avait donc une dalle de couverture. Cela écarterait Barrières 1.

* Il est en lisière d’un bois : cela écarterait Barrières 2.

* La table et les supports … jamais recouverts : cela écarterait Barrières 1 , et est peu compatible avec Barrières 3

* Il est très probable que le dessin d’épée présenté soit celui de la publication de A. de Bonstetten.

La mise en parallèle de ces 2 références invite à considérer comme très probable :

* Que avant 1865, A. de Bonstetten a interviewé A. Lalé, qu’il a eu l’épée entre les mains et l’a dessinée ou faite dessiner par un professionnel.

* Qu’en juin 1865, A. Calvet, secrétaire de séance lors du Congrès, qui n’est pas archéologue, donne lecture d’un texte. A. de Bonstetten s’était fait excuser pour son absence. A. Calvet a-t-il vu le site ? Qui est l’auteur du Texte ? A. de Bonstetten ? Il semble plutôt que A. Calvet reprenne la publication de A. de Bonstetten et l’enjolive un peu. La présence de l’épée « dans l’intérieur du monument » est une anomalie.

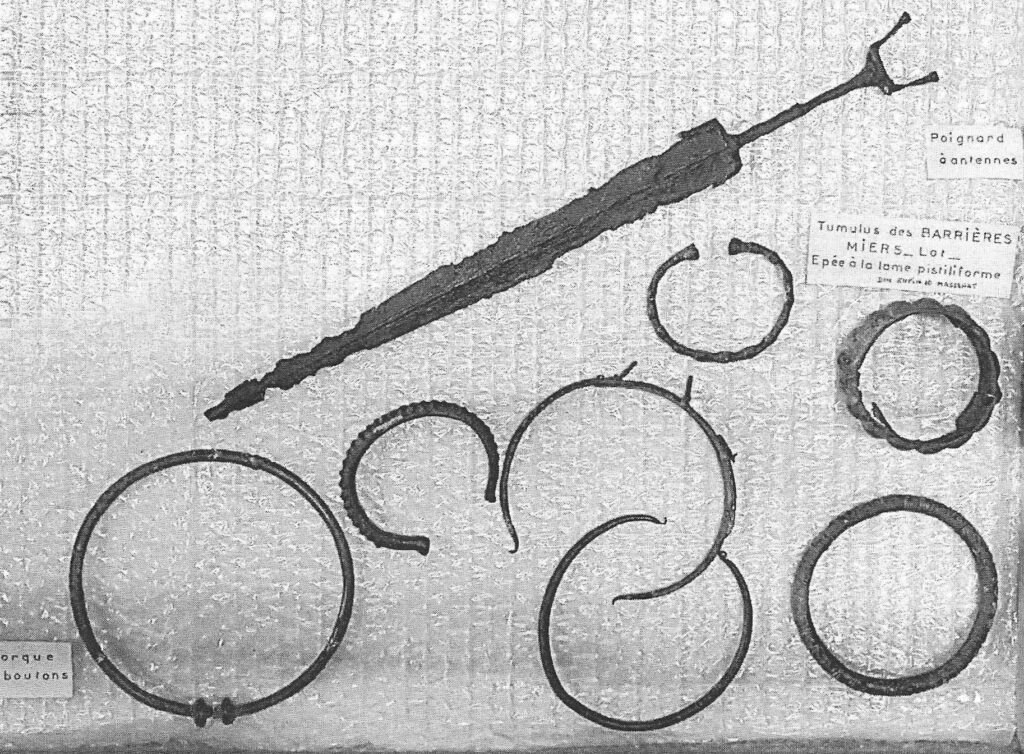

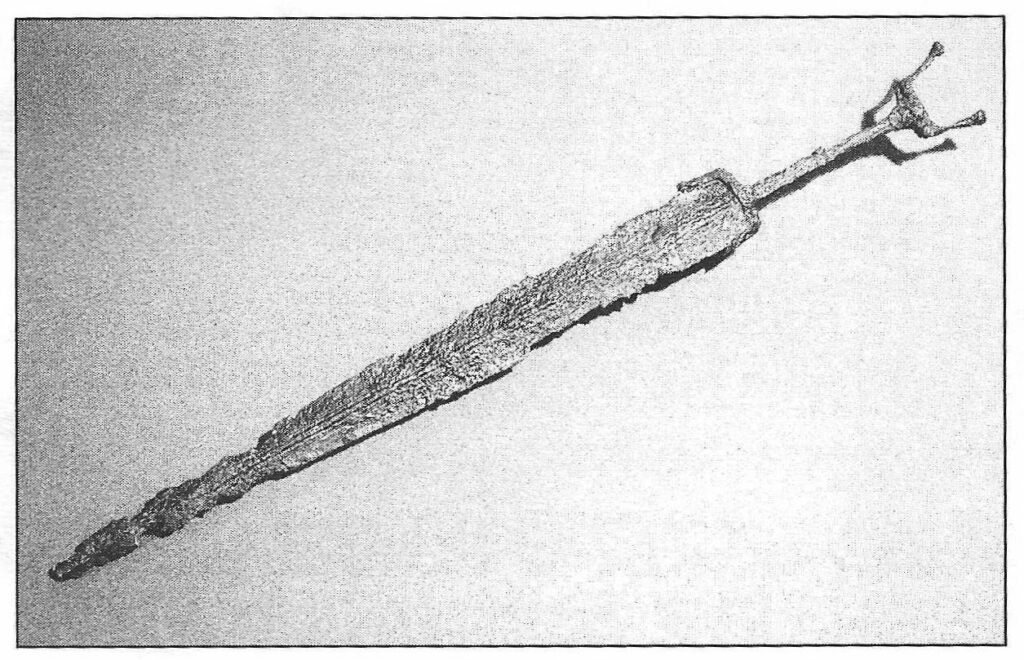

L’étiquette indique :

Tumulus des BARRIÈRES – MIERS – Lot – Épée à lame pistiliforme – Don Rupin et Massénat

Clichés extraits de J. Gasco, 2013.

Observations :

Cette épée « à antennes » ne paraît pas pistiliforme. – Cette épée est-elle en bronze ou en fer ? – Cette étiquette n’aurait-elle rien à faire dans ce tiroir ?

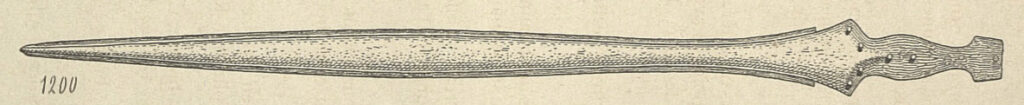

Épées de type Miers

L’appellation « Type Miers » caractérise une forme d’épée du début de l’Âge du Fer, présente dans le sud-ouest de la France, mais aussi au nord, et au-delà de nos frontières. Elle est proposée dans les années 1960 par M.-E. Mariën, chercheur Belge. Cette appellation est confirmé par P.-Y. Milcent dans sa thèse de référence publiée en 2004. L’épée de référence est celle publiée en 1881 par G. de Mortillet.

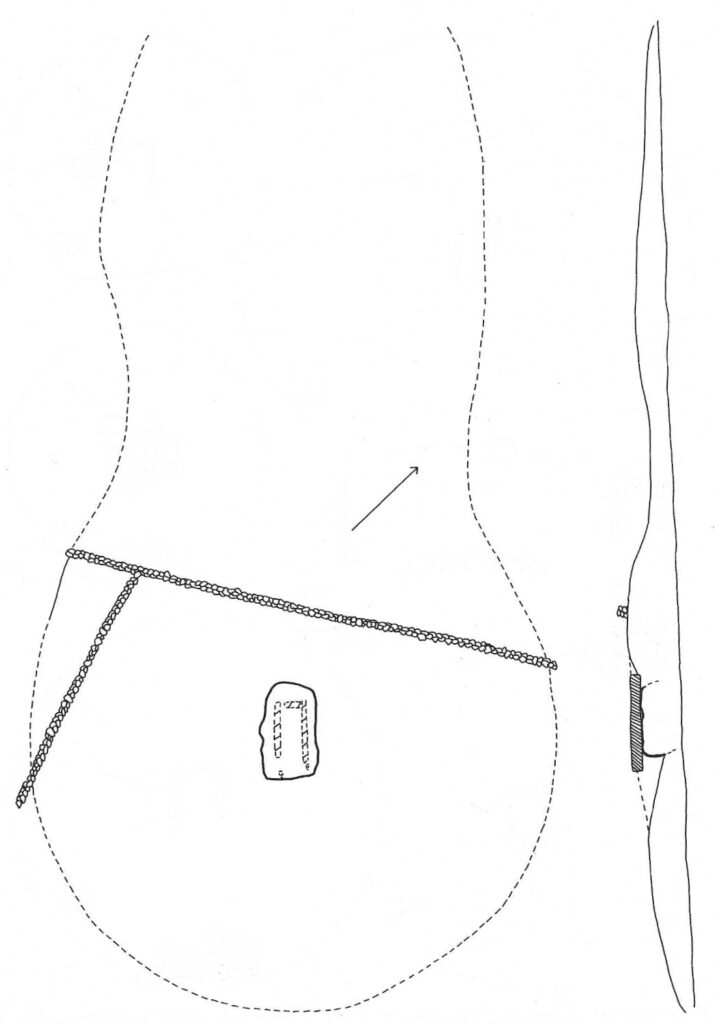

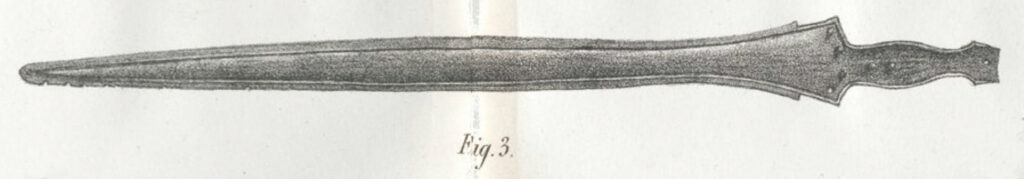

Dessin soigné (on voit les ébréchures de la pointe de la lame) publié par A. de Bonstetten en 1865. Il est légendé : Épée en bronze. Dolmen de Peyro Levado, à Miers (département du Lot).

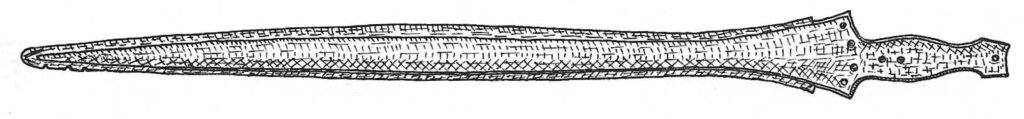

Dessin de J. Clottes publié en 1977. Il est réalisé à partir du dessin de 1865. C’est lui qui est ensuite repris (G. Maynard, 2005, J. Gasco 2013, …)

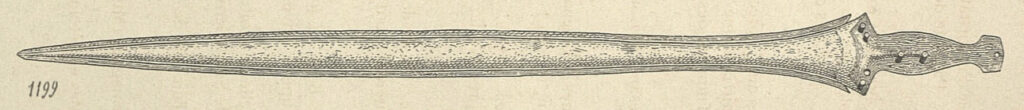

Dessin publié en 1881 par G. de Mortillet. Il est légendé : Épée en bronze, avec les mêmes caractères que la précédente (Pointe triangulaire, lame très pistilliforme, crans de la base très courts, petits rivets simulés sur la poignée). L’oxydation montre que la poignée avait la même forme. Ame de la poignée sinueuse, terminée par un espèce de carré. Tumulus des Barrières, à Miers (Lot). Récoltes et collection Rupin. Dans la seconde édition, publiée en 1903, la référence à E. Rupin est remplacée par : Collection P. Girod. Cette épée ne correspond pas à la précédente. Il y aurait donc 2 épées.

Mais, sur la même planche, et juste à côté, G. de Mortillet publie cet autre dessin d’épée avec la légende : Épée analogue en bronze. Environs de Besançon (Doubs). (Musée de Saint-Germain, n° 7731.). Cette épée est très semblable à celle de A. de Bonstetten.

Observation :

* Y aurait-il eu, lors du montage des planches, une inversion entre les n° 1199 et 1200 ; l’épée n° 1200 ne serait-elle pas la même que celle publiée en 1865 par A. de Bonstetten ?

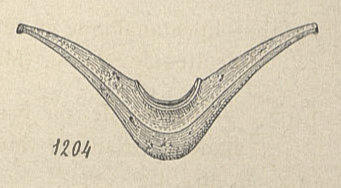

Dans la publication de 1881, G. Mortillet associe une bouterolle à l’épée qu’il présente.

Si cette bouterolle avait été associée à l’épée publiée en 1865 par A. de Bonstetten : elle aurait alors été mentionnée.

En raison de leurs âges respectifs, E. Rupin et É Massénat ne peuvent pas être associés aux fouilles de A. Lalé en 1846.

Observation :

* L’hypothèse que les épées de A. de Bonstetten et de G. de Mortillet ne seraient qu’une seule épée est à écarter.

Légende : Bouterolle à ailes relevées en bronze. Bout du fourreau de l’épée n° 1199. Les Barrières (Lot). Récoltes et collection Rupin à Brive.

Si l’épée de Miers publiée en 1865 par A. de Bonstetten provient du tumulus du dolmen 3 de Barrières ; d’où provient l’épée de Miers publiée en 1881 par Mortillet ?

En 1881, G. Mortillet légende : Tumulus des Barrières à Miers (Lot).

En 1886, P. Salmon, relatant une visite au musée privé de É. Massenat, guidée par ce dernier, écrit : Parmi les pièces du premier âge du fer ou de la transition, nous nous arrêtons devant une magnifique épée en bronze trouvée sous un tumulus près d’Alvignac (Lot), avec la bouterolle du fourreau, et un bracelet en bronze (Ce tumulus a été fouillé par MM. É Massénat et Rupin).

Noter que la commune d’Alvignac jouxte celle de Miers, et que P. Salmon écrit près d’Alvignac et pas à Alvignac.

En 1907, A.Viré, qui connaît le secteur, reprend le terme tumulus : Le tumulus des Barrières, entre Padirac et Montvalent, a livré à MM. E. Rupin et E. Massénat une des plus belles épées de bronze que l’on connaisse.

Observation à intégrer

*Au 19ème et au début du 20ème siècles, le cadastre napoléonien en vigueur incluait dans la section cadastrale de Barrières le site des Fieux, et donc les 3 dolmens qui y sont connus, ainsi que plusieurs autres.

Toutes les références de l’époque peuvent tout autant concerner cette importante section cadastrale, que le strict hameau actuel de Barrières autour duquel J. Clottes a établi ses noms de dolmens.

En 2020, G. Maynard écrit : En tandem avec Massénat, Rupin s’attaque à un tumulus des Fieux, commune de Miers, fautivement cité dans les publications de l’époque comme étant d’Alvignac. Une épée en bronze, de type pistilliforme, est découverte. Massénat, en mal d’argent, la vendra au musée de Saint-Germain. Il l’a mentionné dans un courrier à Emile Cartailhac daté de décembre 1888 comme étant « une belle épée en bronze trouvée dans un tumulus de la région » : sans autre précision.

Observations :

* G. Maynard est le premier à mentionner le site des Fieux. Peut-être avec raison. Mais d’où tient-il cette information ?

* L’aparté sur la vente de l’épée par É. Massénat est à vérifier. Dans le courrier en question, É. Massénat ne fait que s’enquérir des possibilités de vente. À son décès en 1903, la collection Massénat reviendra entre les mains de P. Girod, puis au musée de Saint-Germain-en-Laye. L’épée a-t-elle suivi cette voie ? Noter qu’un temps durant, elle fut une copossession Rupin/Massénat.

Puis G. Maynard poursuit : Avec cette épée, un morceau de bracelet avait été découvert. Alors qu’il dirigeait la fouille du site des Fieux, dans les années 1980, Fernand Champagne trouva par hasard sur un tumulus voisin de la grotte un autre morceau de bracelet qu’il eut l’inspiration de comparer, avec succès, avec la partie mise au jour au XIX° siècle. Ce qui permit d’identifier enfin le lieu de la découverte de l’épée (communication verbale de Claude Lemaire).

Observation :

* L’origine de l’épée qui a donné son nom au « Type Miers » pourrait être localisée à presque 10 mètres près. Mais tout cela reste à confirmer.

Mais où sont ces objets ?

* Rechercher les successions de A. Lalé, et surtout A. de Bonstetten pour voir ce qu’ont pu devenir leurs probables collections ?

* Voir si le musée de Périgueux ou celui de Saint-Germain-en-Laye disposent de l’épée de type Miers, ainsi que de la bouterolle ?

Au travail …

* Bonstetten A., 1865. Essai sur les dolmens.

* Calvet A., 1866. Congrès archéologique de France, XXXIIe session.

* Clottes J., 1977. Inventaire des mégalithes de France – Le Lot

* Gasco J., 2013. Glanures archéologiques, In Mey-Fau et Fau.

* Maynard G., 2020. Chercheurs brivistes et archéologie lotoise.

* Mey-Fau C. & Fau G., 2013. Le hameau abandonné de Barrières.

* Mortillet G., 1881. Musée Préhistorique.

* Mortillet G. et A., 1903. Musée Préhistorique.

* Salmon P., 1886. Voyage préhistorique dans quatre départements du sud-ouest de la France.

* Viré A., 1907. Le Lot. Guides du touriste, du naturaliste et de l’archéologue.

Sous l’aspect de l’archivage de données scientifiques, la présente page internet doit beaucoup à l’ouvrage de Jean Clottes publié en 1977 : Inventaire des mégalithes de la France – Le Lot.

On peut rajouter :

– Les descriptions de A. de Bonstetten ; mais elles sont un peu « hors-sol » car le monument n’est pas localisé.

– La description d’une épée par G. de Mortillet.

Rédaction Y. Le Guillou et M. Escolà

L’association « Préhistoire du Sud-Ouest » est entièrement

indépendante de la Mairie de Cabrerets. Nous remercions la commune, ses

élus, et la direction du centre du Pech Merle de leur soutien sans

faille.